서브프라임모기지 피해 투자자들, 이번에는 신탁업자들을 상대로 소송제기

블룸버그 통신의 6. 20.자 보도에 의하면, 주택저당증권 (Residential Mortgage-Backed Securities)에 투자하였다가 서브프라임사태로 인해 대규모 손실을 입은 블랙록(BlackRock) 등 투자자들이 우리나라 법상 신탁업자에 해당하는 6개 수탁은행들을 상대로 손해배상청구 소송을 제기했다고 한다. 2004년부터 2008년까지 발행된 2,000개 이상의 주택저당증권 투자신탁이 입은 2,500억 달러 상당의 손실에 대한 배상을 청구하는 거대규모의 소송이다

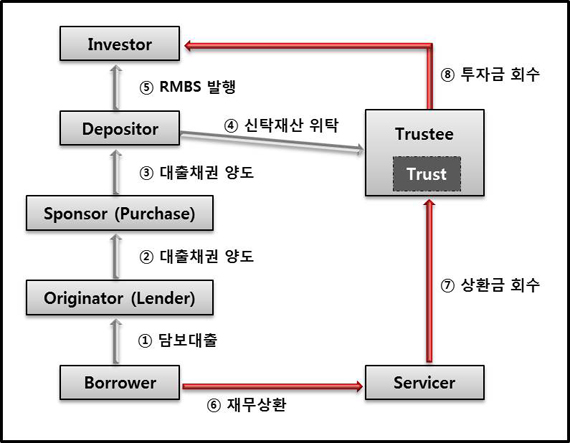

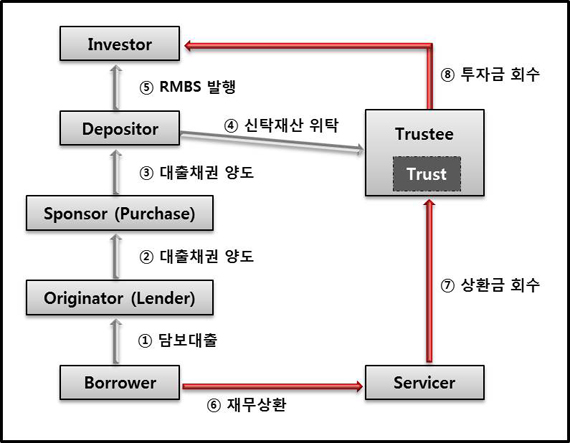

유동성이 떨어지는 자산을 유동화전문회사 등에 양도하고 이러한 자산을 담보로 유동화증권을 발행하여 유통시키는 구조를 ‘자산 유동화(Asset securitization)‘라 하는데, 주택저당증권은 이 중 주택담보대출이라는 자산을 유동화한 증권으로서, 그 일반적인 발행구조를 개관하면 아래와 같다.

즉, 주택담보대출을 취급하는 대출은행(originator)으로부터 주간사(sponsor)들이 주택담보대출채권을 매수한 뒤 이를 다시 위탁사(depositor)에게 양도하면, 위탁사는 양도받은 대출채권을 투자등급별로 나누고 이를 신탁재산으로 하여 신탁(trust)을 설정한 뒤 수탁은행(trustee)에 맡기고, 동시에 이를 담보로 하여 주택저당증권을 발행하여 투자자들에게 유통하게 된다. 또한, 대출채권의 채무자들로부터 상환금을 수취하여 수탁은행에 넘겨주는 역할을 하는 회수기관(servicer)이 지정되고, 수탁은행은 최종적으로 상환된 금액을 주택저당증권 투자자들에게 지급하게 된다.

이와 같이 주택저당증권이 발행되기까지 많은 기관들이 참여하지만, 신탁재산에 부실이 발생할 경우 이에 대해 실제로 어떠한 조치를 취할 수 있는 기관은 수탁은행 뿐이라고 한다. 대출은행, 주관사, 위탁사, 회수기관의 역할은 대부분 하나의 금융그룹 내 관계사들이 나눠먹기 식으로 맡기 때문에 서로 견제역할을 하기 어렵고, 주택저당증권의 투자자들은 그 기초자산인 주택담보대출채권의 담보나 신용평가자료에 접근할 수 없기 때문에, 수탁은행이야말로 투자자들의 이익을 보호할 수 있는 유일한 당사자라는 것이다.

투자자들은 이러한 수탁은행들이 수탁기관으로서의 역할을 올바르게 수행하지 못하여 결국 투자자들에게 손해를 발생시켰다고 주장하고 있는데 투자자들의 주장을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주택저당증권의 판매를 원활히 하기 위하여, 주택담보대출채권을 매도한 대출은행이나 주간사는 매매계약서상 대출채권의 상태나 위험 등이 문제가 없고 우량하다는 보증을 하게 되는데, 이 때문에 대출채권 상환이 제대로 이루어지지 않는 등 하자가 드러났을 경우 이를 우량한 대출채권으로 교체하거나 약정가격으로 재매입할 의무를 부담하게 된다. 수탁은행은 대출채권의 이러한 의무이행을 요구하고 강제할 수 있는 권리를 부여받았지만 서브프라임모기지산태 이후 대출채권의 하자가 드러났음에도 불구하고 별다른 조치를 취하지 않았다. 수탁은행들은 자신들에게 부여된 권리를 행사하여 대출은행이나 주관사들로 하여금 신탁재산의 기초자산이 되는 대출채권을 교체하거나 재매입하도록 요구할 수 있었음에도 특별한 조치를 취하지 아니하고 자신들의 사무적 관리책임만을 강조한 채 수동적인 태도로 일관하였다.

원고들은 이러한 수탁은행들의 수동적 태도 뒤에 금융기관으로서의 도덕적 해이가 자리잡고 있다고 주장한다. 즉, 수탁은행이 보통 주간사에 의해 지정되기 때문에, 신탁재산 및 투자자들의 이익을 대변하도록 되어있음에도 불구하고, 주간사 및 그 관계사들 눈치를 더 본다는 것이다. 또한, 계약상 주어진 의무를 다한다고 자신들에게 돌아오는 수수료가 더 많아지는 것은 아니므로 수탁은행들로서는 굳이 투자자들을 위하여 나설 필요가 없었다는 것이다.

수탁은행들은 그간 자신들의 의무가 신탁재산과 관련된 금전의 흐름을 감독하거나 일상적인 보고서를 제출하는 등 계약상 명시된 사무관리의무에 한정되기 때문에, 투자자들의 손실에 책임을 질 이유가 없다고 주장해 왔다. 즉, 사무관리의무만 충실히 수행하면 되는 것이지(ministerial duties with due care) 이보다 더한 의무를 부담하는 것은 자신들의 계약상 의무의 범위를 초과하는 것이라 주장해 왔다. 이에 대하여 투자자들은 계약상, 보통법상 그리고 신탁증서법(Trust Indenture Act)상 수탁은행으로서의 역할은 사무관리에만 한정되지 않고 자기재산과 동일한 정도의 주의의무(prudent person rule)를 기울였어야 한다고 주장하고 있는 것이다. 즉, 자기재산에 손실이 발생하는 데도 강 건너 불구경 하듯이 가만히 앉아있는 것은 분별력있고 책임있는 사람(prudent person)이 할 만한 행동이 아니라는 것이다.

그동안 주택저당증권 투자자들은 자신들이 입은 손실보전을 위하여 주로 주택저당증권 상품을 기획하거나, 인수·판매한 금융기관을 상대로 소송을 벌여왔고, 대부분의 경우에 합의로 종결지으며 수백억 달러의 배상을 받아왔다. 그런데 이제 투자자들이 여기서 만족하지 않고 수탁기관으로서의 의무를 다투며 수탁은행들에 총구를 겨누는 양상이다. 우리나라에서도 자본시장법상 신탁업자로서의 역할을 수행하는 금융기관들은 사무관리의무만을 수행하는데 익숙할 뿐 투자자인 수익자들의 이익을 위해 적극적인 역할을 수행하지 않고 있다. 하지만 신탁업자는 자본시장법 제 102조에 따라 수익자에 대한 선관주의의무를 부담하므로 투자손실이 발생할 경우 미국에서와 같은 소송에 언제든 직면할 가능성이 있다.

【김성훈 회계사 shkim@yiri.co.kr】

유동성이 떨어지는 자산을 유동화전문회사 등에 양도하고 이러한 자산을 담보로 유동화증권을 발행하여 유통시키는 구조를 ‘자산 유동화(Asset securitization)‘라 하는데, 주택저당증권은 이 중 주택담보대출이라는 자산을 유동화한 증권으로서, 그 일반적인 발행구조를 개관하면 아래와 같다.

즉, 주택담보대출을 취급하는 대출은행(originator)으로부터 주간사(sponsor)들이 주택담보대출채권을 매수한 뒤 이를 다시 위탁사(depositor)에게 양도하면, 위탁사는 양도받은 대출채권을 투자등급별로 나누고 이를 신탁재산으로 하여 신탁(trust)을 설정한 뒤 수탁은행(trustee)에 맡기고, 동시에 이를 담보로 하여 주택저당증권을 발행하여 투자자들에게 유통하게 된다. 또한, 대출채권의 채무자들로부터 상환금을 수취하여 수탁은행에 넘겨주는 역할을 하는 회수기관(servicer)이 지정되고, 수탁은행은 최종적으로 상환된 금액을 주택저당증권 투자자들에게 지급하게 된다.

이와 같이 주택저당증권이 발행되기까지 많은 기관들이 참여하지만, 신탁재산에 부실이 발생할 경우 이에 대해 실제로 어떠한 조치를 취할 수 있는 기관은 수탁은행 뿐이라고 한다. 대출은행, 주관사, 위탁사, 회수기관의 역할은 대부분 하나의 금융그룹 내 관계사들이 나눠먹기 식으로 맡기 때문에 서로 견제역할을 하기 어렵고, 주택저당증권의 투자자들은 그 기초자산인 주택담보대출채권의 담보나 신용평가자료에 접근할 수 없기 때문에, 수탁은행이야말로 투자자들의 이익을 보호할 수 있는 유일한 당사자라는 것이다.

투자자들은 이러한 수탁은행들이 수탁기관으로서의 역할을 올바르게 수행하지 못하여 결국 투자자들에게 손해를 발생시켰다고 주장하고 있는데 투자자들의 주장을 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다. 주택저당증권의 판매를 원활히 하기 위하여, 주택담보대출채권을 매도한 대출은행이나 주간사는 매매계약서상 대출채권의 상태나 위험 등이 문제가 없고 우량하다는 보증을 하게 되는데, 이 때문에 대출채권 상환이 제대로 이루어지지 않는 등 하자가 드러났을 경우 이를 우량한 대출채권으로 교체하거나 약정가격으로 재매입할 의무를 부담하게 된다. 수탁은행은 대출채권의 이러한 의무이행을 요구하고 강제할 수 있는 권리를 부여받았지만 서브프라임모기지산태 이후 대출채권의 하자가 드러났음에도 불구하고 별다른 조치를 취하지 않았다. 수탁은행들은 자신들에게 부여된 권리를 행사하여 대출은행이나 주관사들로 하여금 신탁재산의 기초자산이 되는 대출채권을 교체하거나 재매입하도록 요구할 수 있었음에도 특별한 조치를 취하지 아니하고 자신들의 사무적 관리책임만을 강조한 채 수동적인 태도로 일관하였다.

원고들은 이러한 수탁은행들의 수동적 태도 뒤에 금융기관으로서의 도덕적 해이가 자리잡고 있다고 주장한다. 즉, 수탁은행이 보통 주간사에 의해 지정되기 때문에, 신탁재산 및 투자자들의 이익을 대변하도록 되어있음에도 불구하고, 주간사 및 그 관계사들 눈치를 더 본다는 것이다. 또한, 계약상 주어진 의무를 다한다고 자신들에게 돌아오는 수수료가 더 많아지는 것은 아니므로 수탁은행들로서는 굳이 투자자들을 위하여 나설 필요가 없었다는 것이다.

수탁은행들은 그간 자신들의 의무가 신탁재산과 관련된 금전의 흐름을 감독하거나 일상적인 보고서를 제출하는 등 계약상 명시된 사무관리의무에 한정되기 때문에, 투자자들의 손실에 책임을 질 이유가 없다고 주장해 왔다. 즉, 사무관리의무만 충실히 수행하면 되는 것이지(ministerial duties with due care) 이보다 더한 의무를 부담하는 것은 자신들의 계약상 의무의 범위를 초과하는 것이라 주장해 왔다. 이에 대하여 투자자들은 계약상, 보통법상 그리고 신탁증서법(Trust Indenture Act)상 수탁은행으로서의 역할은 사무관리에만 한정되지 않고 자기재산과 동일한 정도의 주의의무(prudent person rule)를 기울였어야 한다고 주장하고 있는 것이다. 즉, 자기재산에 손실이 발생하는 데도 강 건너 불구경 하듯이 가만히 앉아있는 것은 분별력있고 책임있는 사람(prudent person)이 할 만한 행동이 아니라는 것이다.

그동안 주택저당증권 투자자들은 자신들이 입은 손실보전을 위하여 주로 주택저당증권 상품을 기획하거나, 인수·판매한 금융기관을 상대로 소송을 벌여왔고, 대부분의 경우에 합의로 종결지으며 수백억 달러의 배상을 받아왔다. 그런데 이제 투자자들이 여기서 만족하지 않고 수탁기관으로서의 의무를 다투며 수탁은행들에 총구를 겨누는 양상이다. 우리나라에서도 자본시장법상 신탁업자로서의 역할을 수행하는 금융기관들은 사무관리의무만을 수행하는데 익숙할 뿐 투자자인 수익자들의 이익을 위해 적극적인 역할을 수행하지 않고 있다. 하지만 신탁업자는 자본시장법 제 102조에 따라 수익자에 대한 선관주의의무를 부담하므로 투자손실이 발생할 경우 미국에서와 같은 소송에 언제든 직면할 가능성이 있다.

【김성훈 회계사 shkim@yiri.co.kr】

* 이 뉴스레터에 실린 글은 법무법인 한누리나 소속 변호사들의 법률의견이 아닙니다. 만약 이와 유사한 사안에 관하여 법률적인 자문이나 조력을 원하시면 법무법인 한누리로 연락주시기 바랍니다.

- 이전글동양그룹 투자관련 결정내용과 향후 전망 14.09.04

- 다음글디오텍의 계열사 BW 인수거래, 무엇이 문제인가 14.07.18